A lo largo de este estudio me

intrigaba la predominante y favorable posición de la ciudad de Tudela,

junto al Ebro (y, lo que no es menos importante, al pie del río Queiles),

sin que fuera mencionada en ninguna fuente greco-romana, ni mereciera

casi atención por la mayor parte de los investigadores modernos. El

Queiles, según afortunada reducción de A. Schulten es el que los

antiguos llamaron Chalybs, quizá como un cultismo en honor de los

legendarios forjadores asiáticos del acero. Tudela, independientemente

de que tuviera también una actividad metalúrgica gracias a las

cualidades del mismo río Queiles   ,

tuvo al menos que tenerla económica en la salida de las mercancías al

tráfico fluvial del Ebro, navigabili commercio dives... navium... a

Vareia oppido capax (Plinio III, 3, 21) o, como mínimo, de

vigilancia de aquél. ,

tuvo al menos que tenerla económica en la salida de las mercancías al

tráfico fluvial del Ebro, navigabili commercio dives... navium... a

Vareia oppido capax (Plinio III, 3, 21) o, como mínimo, de

vigilancia de aquél.

J. Oliver Asín dedicó las

primeras páginas de su trabajo sobre los orígenes de esta ciudad (1971:

495 ss.) a demostrar que la etimología de Tudela desde un romano Tutela

era insostenible; entre otros seis argumentos, porque no encontraba base

histórica o geográfica para la elección de un abstracto como «defensa,

protección». Él mismo señala también que nunca se ha descubierto «dentro

o en los arrabales de la ciudad, algún resto o recuerdo epigráfico,

numismático o arqueológico... cosa... que... lamentaron siempre quienes

sostuvieron, a pesar de todo, la errónea etimología» (ibid.:

497). Ésta es poderosa razón, pero quizá pudiera encontrársele también

alguna causa. Intentaré demostrar, pues, que Tutela es romana, aunque

se ubicara en tiempos en la margen frontera del Ebro, y una razón para

el peculiar nombre.

El Ebro a su paso por Tudela. Al fondo y a la derecha, el cerro de Santa

Bárbara. Foto realizada desde la margen izquierda.

El topónimo claramente

procede de una latina Tutela (así Schulten RE XIV, 1965², col.

1608, n° 8; Tovar, 1989: C-531: «no documentada»)

.

Creo que aquél, además de por la estricta equivalencia toponímica, se

puede confirmar en la Tudela navarra por tres vías. La primera, su

mención en un conocido epigrama de Marcial (cf. infra), citando

lugares de su tierra celtibérica: Tutelamque chorosque Rixamarum.

A pesar de opiniones como la citada de J. Oliver, en el sentido de que

se trata de un nombre común .

Creo que aquél, además de por la estricta equivalencia toponímica, se

puede confirmar en la Tudela navarra por tres vías. La primera, su

mención en un conocido epigrama de Marcial (cf. infra), citando

lugares de su tierra celtibérica: Tutelamque chorosque Rixamarum.

A pesar de opiniones como la citada de J. Oliver, en el sentido de que

se trata de un nombre común   ,

la conjunción enclítica que une ambos elementos me parece indica que

ambos son nombres propios. La segunda confirmación es su mención en la

Chronica Albeldensia, cap. 13 (Gil-Moralejo Ruiz, 1985: 252):

Hoc supra dicto principe regnante (scil. Alfonso III) in era

DCCCCXX (a. 882-883) profectus ad Tutelam castrum preliauit...

Sabemos por ella que su nombre en latín era Tutela y suponemos

que entonces tenía más aspecto o características de lugar fortificado,

de un castellum, que de propia mente ciudad (debido quizá a que

la «nueva ciudad», edificada a comienzos de aquel mismo siglo por al

Hakem I y Amrús al-Muwallad, en el 802 d.C., estaba muy fortificada),

aunque los autores árabes la llaman «ciudad» (Madinat Tutila:

Vallvé, 1986, 301) y le conceden grandes alfoces (pudiera ser también

que ello indicara dos hábitats próximos de distinto tipo y función). La

tercera es una fuente árabe, la más antigua crónica andalusí, del ya

citado cordobés Arib ben Sa’id, fuente de Ibn Hayyan y de Ibn Idari

(Castilla, 1992: 9 y passim). En su descripción de las campañas

árabes contra la Marca Superior de los años 906 al 924 d.C. la menciona

seis veces como ciudad (propia del Islam), llamándola, como en la

crónica anterior de al-Hakem, Tutila. Por lo tanto, creo que sí

está documentado el nombre romano de Tudela en las fuentes posteriores. ,

la conjunción enclítica que une ambos elementos me parece indica que

ambos son nombres propios. La segunda confirmación es su mención en la

Chronica Albeldensia, cap. 13 (Gil-Moralejo Ruiz, 1985: 252):

Hoc supra dicto principe regnante (scil. Alfonso III) in era

DCCCCXX (a. 882-883) profectus ad Tutelam castrum preliauit...

Sabemos por ella que su nombre en latín era Tutela y suponemos

que entonces tenía más aspecto o características de lugar fortificado,

de un castellum, que de propia mente ciudad (debido quizá a que

la «nueva ciudad», edificada a comienzos de aquel mismo siglo por al

Hakem I y Amrús al-Muwallad, en el 802 d.C., estaba muy fortificada),

aunque los autores árabes la llaman «ciudad» (Madinat Tutila:

Vallvé, 1986, 301) y le conceden grandes alfoces (pudiera ser también

que ello indicara dos hábitats próximos de distinto tipo y función). La

tercera es una fuente árabe, la más antigua crónica andalusí, del ya

citado cordobés Arib ben Sa’id, fuente de Ibn Hayyan y de Ibn Idari

(Castilla, 1992: 9 y passim). En su descripción de las campañas

árabes contra la Marca Superior de los años 906 al 924 d.C. la menciona

seis veces como ciudad (propia del Islam), llamándola, como en la

crónica anterior de al-Hakem, Tutila. Por lo tanto, creo que sí

está documentado el nombre romano de Tudela en las fuentes posteriores.

Ha jugado siempre en contra

de su existencia pre-árabe (así Oliver Asín, por ejemplo, o su mera

mención en estudios de época romana) la relativa ausencia de testimonios

romanos en la actual Tudela, en la margen derecha del Ebro. La noticia

de la construcción por al-Hakem de una «nueva ciudad», poblada con gran

número de musulmanes, en el 802 d.C., es referida en la Descripción

anónima de al Andalus (Molina. 1984: t. II, 140) y en la crónica de

al-Rasís. Cabe imaginar si, considerando el anchuroso Ebro como una

frontera más segura para los árabes (Tudela se cita en el Muqtabis

y como la última plaza musulmana, y como «una de las puertas de entrada

a los infieles»), no la reedificarían éstos mejor en la margen derecha,

y si la romana Tutela no debería ser buscada quizá enfrente de la

actual, donde se conserva un llamado «barranco de Tudela», que es ruta

de paso natural, estratégica, y vía principal de comunicación E-O desde

al menos la Edad del Bronce   .

Quizá ello explicara que en la Tudela actual no se constaten hallazgos

anteriores a los árabes. .

Quizá ello explicara que en la Tudela actual no se constaten hallazgos

anteriores a los árabes.

Por lo que hace al nombre

mismo de Tutela, no resulta muy adecuado a primera vista en su

acepción de «defensa», dándose las circunstancias apacibles con respecto

a la romanización del territorio vascón que todos damos por hechas, al

menos en lo que al ager Vasconum se refiere   .

La fundación de Gracchurris, en fecha tan temprana como el 179

a.C., habla a favor. La pregunta consecuente es: ¿Qué había que

«tutelar» aquí? Entonces es cuando invito al lector, en tercera

instancia, a observar un detalle que se desprende del estudio que tiene

en sus manos y, más concretamente, de sus mapas. Si retrocedemos a dos

que aquí he ofrecido, el de distribución de hallazgos relacionados con

el culto a la luna y el toro (fig. 1) y el de miliarios y calzadas (fig.

10), puede constatarse en ambos un muy significativo vacío -casi diría

una aparatosa ausencia- de testimonios de todos esos tipos en un espacio

enorme, arqueado, con una longitud que va desde más o menos el cauce

bajo del río Aragón, es decir, Cara, hasta casi el actual Tauste.

A lo ancho, una distancia máxima entre Arguedas y el área Sádaba-Ejea.

La pista inicial, pues, nos la facilita el dato negativo de los mapas:

La falta de hallazgos, vías, miliarios o ciudades. El tramo digamos «en

blanco» ocupa una superficie no inferior a los 1300 Km² abarcando

tierras de Navarra y Zaragoza .

La fundación de Gracchurris, en fecha tan temprana como el 179

a.C., habla a favor. La pregunta consecuente es: ¿Qué había que

«tutelar» aquí? Entonces es cuando invito al lector, en tercera

instancia, a observar un detalle que se desprende del estudio que tiene

en sus manos y, más concretamente, de sus mapas. Si retrocedemos a dos

que aquí he ofrecido, el de distribución de hallazgos relacionados con

el culto a la luna y el toro (fig. 1) y el de miliarios y calzadas (fig.

10), puede constatarse en ambos un muy significativo vacío -casi diría

una aparatosa ausencia- de testimonios de todos esos tipos en un espacio

enorme, arqueado, con una longitud que va desde más o menos el cauce

bajo del río Aragón, es decir, Cara, hasta casi el actual Tauste.

A lo ancho, una distancia máxima entre Arguedas y el área Sádaba-Ejea.

La pista inicial, pues, nos la facilita el dato negativo de los mapas:

La falta de hallazgos, vías, miliarios o ciudades. El tramo digamos «en

blanco» ocupa una superficie no inferior a los 1300 Km² abarcando

tierras de Navarra y Zaragoza   .

Parece desierta y despoblada (y aquí uso el estricto término castellano,

«sin pueblos»), seguramente desde tiempo inmemorial. Coincide, según

creo, con el extenso territorio que seguimos conociendo como «Las

Bárdenas .

Parece desierta y despoblada (y aquí uso el estricto término castellano,

«sin pueblos»), seguramente desde tiempo inmemorial. Coincide, según

creo, con el extenso territorio que seguimos conociendo como «Las

Bárdenas   Reales», propiedad hoy aún pública, del Patrimonio del Estado, y cuyo

sector central, la «Bárdena Blanca», ocupa el célebre y polémico

polígono de prácticas de tiro áereo

Reales», propiedad hoy aún pública, del Patrimonio del Estado, y cuyo

sector central, la «Bárdena Blanca», ocupa el célebre y polémico

polígono de prácticas de tiro áereo   . .

Cualquier definición de esta

zona, que los árabes llamaron Yabal (montes de) al-Bardi,

es muy similar a ésta que elijo: «Comarca natural que se extiende en la

margen izquierda del valle del Ebro, sobre la zona SE de Navarra y la O

de Zaragoza. La extraordinaria sequedad del clima impone el predominio

de la vegetación esteparia, con carácter semidesértico, por lo que el

poblamiento es muy escaso. Imperan la explotación del ganado ovino

trashumante y el cultivo extensivo de cereales, que aumentará

notablemente con el reciente aprovechamiento de aguas por medio de obras

de regadío que han permitido surgir en poco tiempo numerosos poblados»   .

Se atribuye, pues, su crónico despoblamiento a la sequedad climática, la

vegetación esteparia y su carácter semidesértico .

Se atribuye, pues, su crónico despoblamiento a la sequedad climática, la

vegetación esteparia y su carácter semidesértico   .

Pero, como ocurre con el resto de la península, ello no pudo ser siempre

así, y debe rastrearse con más detalle el pasado documental de este

singularísimo territorio. Pascual Madoz (1849: t. IV, 22-23), al que

seguiré en este tramo especialmente, da como límites a las «Bárdenas»

(distintas de las colindantes «Bárdenas de Sádaba» los montes de Rada al

Norte, Fustiñana al sur, Sádaba al Este y Las Corralizas de Arguedas al

Oeste, y una superficie de 7 x 5 leguas. es decir, unos 1080 Km². Les

dedica luego un detallado comentario histórico, que arranca con la

donación, en 1094, del rey Sancho Ramírez, del aprovechamiento de la

Bárdena de su propiedad .

Pero, como ocurre con el resto de la península, ello no pudo ser siempre

así, y debe rastrearse con más detalle el pasado documental de este

singularísimo territorio. Pascual Madoz (1849: t. IV, 22-23), al que

seguiré en este tramo especialmente, da como límites a las «Bárdenas»

(distintas de las colindantes «Bárdenas de Sádaba» los montes de Rada al

Norte, Fustiñana al sur, Sádaba al Este y Las Corralizas de Arguedas al

Oeste, y una superficie de 7 x 5 leguas. es decir, unos 1080 Km². Les

dedica luego un detallado comentario histórico, que arranca con la

donación, en 1094, del rey Sancho Ramírez, del aprovechamiento de la

Bárdena de su propiedad   en favor del pueblo de Arguedas, para pastos, siembra, leña, carbón y

corte de maderas. En el siglo siguiente (año 1117) pasó el derecho a

Tudela, Valtierra y Cadreita (Fuero de Sobrarbe), y en 1204 a una

«hermandad» formada por 15 municipios navarros y 8 aragoneses, todos

ellos circundantes. Los navarros eran: Tudela, Murillo, Arguedas,

Valtierra, Cadreita, Alesvés (Villafranca), Milagro, Funes, Peralta,

Falces, Caparroso, Santacara, Villaruruz (sic), Murillo el Fruto

y Carcastillo; los aragoneses: Tauste, Ejea, Luna, El Bayo, Luesia,

Biota, Erla y Sádaba. La forma de alcanzar el beneficio de la Bárdena

hasta cerca de Erla y Luna creo que apoya la anteriormente expuesta idea

(cf. supra parte I) acerca del límite oriental de la Vasconia

romana. Su número, 23, da buena idea de las capacidades y riqueza de la

extensa reserva regia, que, a todas luces, nada tenía entonces de

semidesértica ni esteparia. De hecho, en el tiempo de Sancho el Fuerte

se describe la zona como «quebrada y cubierta de boscaje» (Taracena,

1947: 18).

en favor del pueblo de Arguedas, para pastos, siembra, leña, carbón y

corte de maderas. En el siglo siguiente (año 1117) pasó el derecho a

Tudela, Valtierra y Cadreita (Fuero de Sobrarbe), y en 1204 a una

«hermandad» formada por 15 municipios navarros y 8 aragoneses, todos

ellos circundantes. Los navarros eran: Tudela, Murillo, Arguedas,

Valtierra, Cadreita, Alesvés (Villafranca), Milagro, Funes, Peralta,

Falces, Caparroso, Santacara, Villaruruz (sic), Murillo el Fruto

y Carcastillo; los aragoneses: Tauste, Ejea, Luna, El Bayo, Luesia,

Biota, Erla y Sádaba. La forma de alcanzar el beneficio de la Bárdena

hasta cerca de Erla y Luna creo que apoya la anteriormente expuesta idea

(cf. supra parte I) acerca del límite oriental de la Vasconia

romana. Su número, 23, da buena idea de las capacidades y riqueza de la

extensa reserva regia, que, a todas luces, nada tenía entonces de

semidesértica ni esteparia. De hecho, en el tiempo de Sancho el Fuerte

se describe la zona como «quebrada y cubierta de boscaje» (Taracena,

1947: 18).

Consta en los siglos

siguientes bastante documentación sobre sucesivas concesiones reales,

rentas para el monarca, disputas por el disfrute, el régimen de pastos

(de octubre a mayo) y el de corte de maderas. En 1413, por ejemplo, se

mencionan sus pinares. En el siglo XVI el alcalde de Tudela presidía las

Juntas, y en el XVII este mismo pueblo gozaba de privilegios sobre los

demás, pues se le con firman en 1630. En 1705 Felipe V (quizá por su

distinta mentalidad o, mejor. apurado por las necesidades de la costosa

Guerra de Sucesión), vendió definitivamente los derechos perpetuos sobre

la Bárdena, por 12.000 pesos, a una nueva confederación formada por 20

municipios, el monasterio de La Oliva y dos valles pirenaicos, Roncal y

Salazar, que llevaban allí sus rebaños intermitentemente al menos desde

1358   .

Esta confederación redactó en 1820 sus Estatutos .

Esta confederación redactó en 1820 sus Estatutos   .

Se prueba por ellos, según el detallado relato de Madoz, que todavía en

1820 había caza, y lobos, cuya captura estaba premiada. Los pueblos co-gozantes

tenían estatutos, comisiones de vigilancia, monteros, guardeses y

reuniones trianuales allí mismo, en la iglesia de la «Virgen del Yugo»,

desde donde se dominan la Bárdena Blanca y la Negra. Pero, a tenor de

esta regulación, puede verse que ya había pasado a uso principal el

ganadero, mencionándose además sólo la leña y ésta muy secundariamente.

Es decir, que para entonces (funesta tendencia hispana) había perdido ya

mucho de los que debieron ser grandes valores forestales. Curiosamente,

en varios de los documentos se le llama también al territorio «la

Bárdula». .

Se prueba por ellos, según el detallado relato de Madoz, que todavía en

1820 había caza, y lobos, cuya captura estaba premiada. Los pueblos co-gozantes

tenían estatutos, comisiones de vigilancia, monteros, guardeses y

reuniones trianuales allí mismo, en la iglesia de la «Virgen del Yugo»,

desde donde se dominan la Bárdena Blanca y la Negra. Pero, a tenor de

esta regulación, puede verse que ya había pasado a uso principal el

ganadero, mencionándose además sólo la leña y ésta muy secundariamente.

Es decir, que para entonces (funesta tendencia hispana) había perdido ya

mucho de los que debieron ser grandes valores forestales. Curiosamente,

en varios de los documentos se le llama también al territorio «la

Bárdula».

Pero durante la segunda mitad

de esta interesan te historia de nueve siglos podemos echar mano de otro

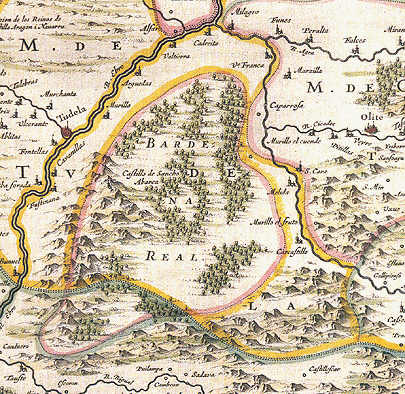

tipo muy expresivo de fuentes. En el mapa del Reino de Aragón en

colores, dibujado por João B. Lavanha, y terminado hacia 1615, se

designaba a este amplio territorio como «Bárdena del Rei», y llegaba

igualmente hasta el O de Tauste, cerca del río Riguel. La parte navarra,

como es lógico. presenta menor detalle, pero se ve desierta de

poblaciones. En el de W. y J. Blaueu, del mismo Reino de Aragón, basado

en el anterior de Lavanha, hay poca diferencia, excepto en que se

colorea más de verde la zona norte de la «Bárdena del Rei». En cambio,

en el que ejecuta solo J. Blaeu en 1635, específico del Reino de

Navarra, aparece descrita el área como «Bárdena Real» (fig. 11), con

mucho más detalle y delimitándola exactamente, con lo que se puede

apreciar su enorme extensión y su estricto deslinde con respecto a las

demás merindades y reinos. Según la escala que usa, le asigna una

longitud O-E de 9 leguas hispánicas por una latitud N-S de 5,8

aproximadamente, lo que da una superficie media espectacular de 52.2

leguas cuadradas, es decir, unos 1620 Km² bastante más de los 1080 Km²

que, como dije, parece medía hacia 1850   .

Llega igualmente hasta cerca de Tauste; figura ocupada por un sector de

pequeñas alturas al S y el resto con abundante bosque verde, lo que no

deja lugar a dudas sobre su cualidad, puesto que sólo dibuja otras dos

manchas boscosas en todo el reino .

Llega igualmente hasta cerca de Tauste; figura ocupada por un sector de

pequeñas alturas al S y el resto con abundante bosque verde, lo que no

deja lugar a dudas sobre su cualidad, puesto que sólo dibuja otras dos

manchas boscosas en todo el reino   . .

Fig. II —Detalle de la «Bárdena Real», del

mapa del Reino de Navarra de Johannes Blaeu, muy arbolada aún en el año

1635.

El mapa de Navarra del

también holandés F. De Wit, de 1680 (que por otra parte es prácticamente

un calco del de J. Blaeu), presenta el territorio casi de igual forma,

extendido de O a E y con forma arqueada. En estos dos casos, viene a

consumir casi la mitad de la merindad (maiorinatus) de Tudela

(por lo que vemos que administrativamente le correspondía), entrando de

forma apuntada en la provincia de Zaragoza y siempre con un único punto

notable construido, a media distancia y hacia las alturas de la parte

del Ebro: El castillo de Sancho Abarca   ,

nombre que, como singular «advocación», pasó a una ermita en otro punto,

más hacia Tauste, y hoy reducido a simple punto habitado. En mapas

actuales se apunta también otra ermita, la ya citada y de extraño nombre

de «Nuestra Señora del Yugo», en pleno polígono de tiro. De la amplitud

del territorio da idea el que figure incluso, lo que es insólito por la

gran escala, en el mapa general de España llamado «Teatro de la Guerra

en España y en Portugal», de P. Mortier, de 1710, visible como «Bárdena

Real». Así pues, estos testimonios gráficos confirman también la

existencia en su interior, aún en el siglo XVII, de amplios bosques, si

bien clareados por dehesas de pastos, tierras de cultivo de cereal y

algunas zonas montuosas o improductivas ,

nombre que, como singular «advocación», pasó a una ermita en otro punto,

más hacia Tauste, y hoy reducido a simple punto habitado. En mapas

actuales se apunta también otra ermita, la ya citada y de extraño nombre

de «Nuestra Señora del Yugo», en pleno polígono de tiro. De la amplitud

del territorio da idea el que figure incluso, lo que es insólito por la

gran escala, en el mapa general de España llamado «Teatro de la Guerra

en España y en Portugal», de P. Mortier, de 1710, visible como «Bárdena

Real». Así pues, estos testimonios gráficos confirman también la

existencia en su interior, aún en el siglo XVII, de amplios bosques, si

bien clareados por dehesas de pastos, tierras de cultivo de cereal y

algunas zonas montuosas o improductivas   .

Creo que lo dicho hasta aquí demuestra varios hechos: .

Creo que lo dicho hasta aquí demuestra varios hechos:

1) La inusitada extensión de

Las Bárdenas Reales, enclavadas sin embargo en el corazón de un

territorio muy poblado.

2) Su carácter en general

boscoso, probable al menos desde el siglo XI hasta el XVII, frente al

engañoso aspecto estepario actual.

3) Su rígido carácter de

reserva forestal y ganadera, muy vigilado y. diríamos, «tutelado»; quizá

también cazadero de temporada.

4) Que siempre, hasta hace

poco, han estado rodeadas por carreteras y por los pueblos de sus

márgenes, pero nunca atravesadas por ellas, salvo los cordeles

ganaderos, y el territorio ni construido ni habitado permanentemente   . .

5) Que los pueblos están

todos situados en la margen izquierda del Ebro, excepto, curiosamente,

la Tudela actual (v. supra) y rodean Las Bárdenas de tan peculiar

modo que parecen haber nacido o prosperado en función de ella. Entre

ellos, Tudela siempre pareció tener preferencia, y hoy sigue siendo su

sede   . .

6) Que al menos desde el

siglo XI ha permanecido vinculado, sin saberse la razón   al patrimonio real y, hasta el día de hoy, sigue siendo, al me nos

nominalmente, estatal. Lo prueba también, cerca ya de Sádaba, el

topónimo, casi inevitable dada la trayectoria histórica de la zona, de «Bárdena

del Caudillo».

al patrimonio real y, hasta el día de hoy, sigue siendo, al me nos

nominalmente, estatal. Lo prueba también, cerca ya de Sádaba, el

topónimo, casi inevitable dada la trayectoria histórica de la zona, de «Bárdena

del Caudillo».

El nombre mismo, «bárdena»   ,

lo avisa, pues me parece que debe tener que ver con «barda», «bardal» y

«bardar» ,

lo avisa, pues me parece que debe tener que ver con «barda», «bardal» y

«bardar»   :

«Remate o cubierta espinosa de muros», por extensión seto o vallado de

espinos, y con «poner bardas a los vallados, paredes o tapias», o tratar

de saltar los mismos :

«Remate o cubierta espinosa de muros», por extensión seto o vallado de

espinos, y con «poner bardas a los vallados, paredes o tapias», o tratar

de saltar los mismos   .

Es decir, una zona cercada y/o reservada. .

Es decir, una zona cercada y/o reservada.

Y ahora, volvamos mil años

aún más atrás de la primera de todas estas noticias: ¿Qué otra cosa

vemos sino un gran vacío en los mapas de la zona en época romana? Nos

falta poder dibujar su interior coloreado de espesos árboles, pero la

llamativa ausencia de testimonios epigráficos, funerarios, viarios o

miliarios en tan enorme superficie parece advertirnos de que se trataba,

también entonces, de una extensísima propiedad, muy reservada en su uso,

que ninguna ciudad o vicus ocupa, ni ninguna calzada atraviesa:

Una especie de «Bárdena Imperial», de ager Caesarianus, saltus

Augusti o, por lo menos, de un ager adsignatus, de uso

público y no privado. Naturalmente, no puedo proponer seriamente esta

hipótesis, aunque algún pie creo tendría ya para ello, sin presentar

alguna prueba más. Voy, pues, a intentarlo.

No sólo la «Bárdena del Rei»

o «Bárdenas Reales» se incluían geográfica y administrativamente en la

merindad de Tudela, la Tutela romana (que, como hemos visto, tuvo

muchas veces en las «hermandades» prelación sobre los otros municipios),

sino que, volviendo a los mapas, esta ciudad, aunque hoy al otro lado

del ancho Ebro   se encuentra más o menos exactamente en una posición central con

respecto a la gran longitud del territorio reservado. Creo haber

encontrado el indicio más claro, tanto para el nombre romano de Tudela,

Tutela (aparte de en uno de los epigramas de Marcial

se encuentra más o menos exactamente en una posición central con

respecto a la gran longitud del territorio reservado. Creo haber

encontrado el indicio más claro, tanto para el nombre romano de Tudela,

Tutela (aparte de en uno de los epigramas de Marcial   )

como para la desconocida identidad de las «Bárdenas» romanas, en los

siempre valiosos textos de los agrimensores (Higinio, De

condicionibus agrorum G-30, ed. Lachmann, 1848: 114). Es éste: )

como para la desconocida identidad de las «Bárdenas» romanas, en los

siempre valiosos textos de los agrimensores (Higinio, De

condicionibus agrorum G-30, ed. Lachmann, 1848: 114). Es éste:

Assignatae sunt silvae, de

quibus ligna in reparationem publicorum munerum traherentur. Hoc genus

agri TUTELATUM dicitur.

Otros textos, que aluden a

este tipo de extensas posesiones, de ager Caesarianus

adsignatus (Lachmann. 1848: 247), pueden ayudarnos a precisar la

sugerencia en distintos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a su modo de

propiedad, genérica del emperador   ,

En cuanto a su delimitación, son las tierras llamadas subsiciva

(Higinio, ibid.: 132 ss.): Haec ergo subsiciva aliquando

auctor divisionis aut sibi reservavit aut aliquibus concessit aut rebus

publicis aut privatis personis. Podríamos estar, pues, ante una

reserva de tierra asignada a sí mismo por el emperador. ,

En cuanto a su delimitación, son las tierras llamadas subsiciva

(Higinio, ibid.: 132 ss.): Haec ergo subsiciva aliquando

auctor divisionis aut sibi reservavit aut aliquibus concessit aut rebus

publicis aut privatis personis. Podríamos estar, pues, ante una

reserva de tierra asignada a sí mismo por el emperador.

En cuanto a su muy posible

falta de divisiones internas, debe ser del tipo del ager arcifinius,

descrito bien por Frontino (Lachmann, 1848: 41): At si in agro

arcifinio sit (scil., rigor), qui nulla mensura continetur sed

finitur aut montibus aut viis... que nos indica las más viejas

formas de delimitar territorios: Ager est arc qui nulla mensura

continetur. Finitur secundum antiquam observationem fluminibus, fossis,

montibus, viis... Es decir, que lo habitual en los agri

arcifinales (a los cuales solían pertenecer los imperiales y los

públicos, y eran más propios de inculta loca) era que no fueran

centuriados ni medidos, sino sólo delimitados en su periferia, entre

otros medios, por los ríos y por las calzadas.

Esto es, más o menos, lo que

vemos en La Bárdena, rodeada por ríos y calzadas, y donde se explican

así, en los extremos O y E. y al menos cuatro veces, los microtopónimos

«Cabezo de la Muga», «La Muga». «Tres Mugas», como muestra indefectible

de una antigua delimitación periférica   ,

Por fin, en cuanto a su uso, podrá llamarse también ager compascuus

cuando no está destinado principalmente al cultivo, sino a otros usos,

como son las silvae (bosques), las picariae (pegueras) ,

Por fin, en cuanto a su uso, podrá llamarse también ager compascuus

cuando no está destinado principalmente al cultivo, sino a otros usos,

como son las silvae (bosques), las picariae (pegueras)   ,

la minería (metalla) o la producción de sal (salinae) ,

la minería (metalla) o la producción de sal (salinae)   .

Según Sículo Flaco (Lachmann, 1848: 163) se prescribe que tal tipo de

territorios debían ser definidos, en las formae o mapas de

bronce, y también in situ, como «illi [et ille tot] silvas et

pascua, iugera tot...», inscripciones en algunas partes puestas de

la finca .

Según Sículo Flaco (Lachmann, 1848: 163) se prescribe que tal tipo de

territorios debían ser definidos, en las formae o mapas de

bronce, y también in situ, como «illi [et ille tot] silvas et

pascua, iugera tot...», inscripciones en algunas partes puestas de

la finca   ,

que quizá explicaran una advocación mariana (y de la sierra en la que

está su ermita) tan poco común como «Nuestra Señora del Yugo»... ,

que quizá explicaran una advocación mariana (y de la sierra en la que

está su ermita) tan poco común como «Nuestra Señora del Yugo»...

Por todo ello, del ager

tutelatus que tenía delante, con el cual no podemos saber aún qué

vinculación administrativa o de custodia le uniría, pudo perfectamente

venirle el nombre al castrum Tutela, la hoy Tudela de La Ribera.

Así pues, creo que las Bárdenas de hoy eran en época romana una reserva

especialmente forestal, mucho más rica y húmeda, a juzgar por el mucho

arbolado que aún le quedaba del siglo XI al XVII, como hemos leído en

los textos, y visto en los mapas de Lavanha, Blaeu y De Wit. De esta

forma se completa bien la laguna de hallazgos que veníamos observando en

los mapas de las figs. 1 y 10.

Una inteligente medida de

previsión tomada por Roma, en pleno centro del valle del Ebro, para

garantizar (entre otros usos como la ganadería, las salinas o los

cultivos) el abastecimiento continuo de maderas para el uso público y de

la comarca, fuera en la minería, en las fraguas de forja para el

ejército, en la construcción o, como dice Frontino (de contr. Agror.,

p. 55) para atender el suministro de los baños públicos. Lo cual no

impide que fuera a la vez de propiedad imperial   y que, mediante concesiones similares (y casi diría que precedentes) el

emperador, por medio del oportuno procurator de rango ecuestre

y que, mediante concesiones similares (y casi diría que precedentes) el

emperador, por medio del oportuno procurator de rango ecuestre   o de un liberto imperial

o de un liberto imperial   devengara muy buenos dividendos por permitir su uso

devengara muy buenos dividendos por permitir su uso   ,

Creo que el hecho de que a fines del siglo XI, expulsados los árabes del

territorio, aparezca desde el primer momento documentado como propiedad

real habla más en favor de que también en época romana hubiera

pertenecido a la ratio privata imperial, y tampoco se hace cuesta

arriba pensar que visigodos y árabes respetaron la tradición ,

Creo que el hecho de que a fines del siglo XI, expulsados los árabes del

territorio, aparezca desde el primer momento documentado como propiedad

real habla más en favor de que también en época romana hubiera

pertenecido a la ratio privata imperial, y tampoco se hace cuesta

arriba pensar que visigodos y árabes respetaron la tradición   . .

A nuestros efectos, y puesto

que se extiende diagonalmente, sus límites eran: El río Ebro al

Sur-Suroeste, la zona baja del río Aragón, hasta Cara, al Noroeste. Al

Sureste, el río Arba hasta Segia; mientras que toda la linde NE-N

la va cerrando la propia calzada de Tarraco, aquí llamada «de las

Cinco Villas». El marco que la contiene se puede recorrer perfectamente

por distintas carreteras actuales   ,

Bien entendido que todo el límite externo se rodeaba, como una corona,

con los pueblos antecesores de los actuales, que también tendrían

franjas para sus pequeños respectivos territorios. Como era frecuente en

este tipo de reservas, sobre todo de tan gran extensión, tendría cierta

diversificación de usos, y, además del arbolado, habría zonas de pastos,

útiles para la trashumancia (que hemos visto se daba más moderadamente

en el medioevo). El enorme fundus se salpicaría con pequeños

alojamientos para pastores, leñadores, guardas, aserradores, campesinos,

cazadores o rozadores, todos ellos debiendo encontrar allí hospedaje

transitorio. Debía tratar se por lo general de humildes barracones, con

sólo lo más imprescindible para pasar desde unos días hasta unos meses

en los inviernos. Probablemente (y entonces esperaríamos el patrocinio

de Diana), abundara allí también la caza mayor y menor ,

Bien entendido que todo el límite externo se rodeaba, como una corona,

con los pueblos antecesores de los actuales, que también tendrían

franjas para sus pequeños respectivos territorios. Como era frecuente en

este tipo de reservas, sobre todo de tan gran extensión, tendría cierta

diversificación de usos, y, además del arbolado, habría zonas de pastos,

útiles para la trashumancia (que hemos visto se daba más moderadamente

en el medioevo). El enorme fundus se salpicaría con pequeños

alojamientos para pastores, leñadores, guardas, aserradores, campesinos,

cazadores o rozadores, todos ellos debiendo encontrar allí hospedaje

transitorio. Debía tratar se por lo general de humildes barracones, con

sólo lo más imprescindible para pasar desde unos días hasta unos meses

en los inviernos. Probablemente (y entonces esperaríamos el patrocinio

de Diana), abundara allí también la caza mayor y menor   .

La fortaleza de Sancho Abarca, construida por Sancho el Fuerte de

Navarra, sería sucesora quizá de un pequeño establecimiento de

vigilancia romano, para evitar el acceso o la depredación por furtivos .

La fortaleza de Sancho Abarca, construida por Sancho el Fuerte de

Navarra, sería sucesora quizá de un pequeño establecimiento de

vigilancia romano, para evitar el acceso o la depredación por furtivos   y personas no legitimadas para el uso, y cumpliría entonces, junto a

otras pequeñas garitas y torres en puntos visuales claves, la misión de

custodia interna del privado territorio.

y personas no legitimadas para el uso, y cumpliría entonces, junto a

otras pequeñas garitas y torres en puntos visuales claves, la misión de

custodia interna del privado territorio.

Tudela, calle La Rúa.

He dejado para el final de

este apartado la referencia a dos amplios estudios, dos tesis

doctorales, con prospección amplia y sondeos o excavaciones puntuales,

que sobre la zona navarra de Las Bárdenas se han realizado por fin   en los últimos años, resumidos sobre todo en un largo y reciente

artículo (Sesma García, 1994: 89-218), donde se da una imagen de lo allí

prospectado desde la Protohistoria hasta la Edad Media. Aunque los

autores no se han planteado, obviamente, el problema desde mi punto de

vista

en los últimos años, resumidos sobre todo en un largo y reciente

artículo (Sesma García, 1994: 89-218), donde se da una imagen de lo allí

prospectado desde la Protohistoria hasta la Edad Media. Aunque los

autores no se han planteado, obviamente, el problema desde mi punto de

vista   ,

sus resultados ,

sus resultados   encajan admirablemente con la propuesta que antes hice de un ager

adsignatus, quizá imperial. No puedo ni intentar resumir sus

hallazgos y consideraciones. Básteme, pues, comentar los tres aspectos

que me han parecido de mayor significación a mi propósito.

encajan admirablemente con la propuesta que antes hice de un ager

adsignatus, quizá imperial. No puedo ni intentar resumir sus

hallazgos y consideraciones. Básteme, pues, comentar los tres aspectos

que me han parecido de mayor significación a mi propósito.

Primero, que ellos han

encontrado nada menos que 267 de lo que llaman «yacimientos» y yo

preferiría llamar sólo «indicios de ocupación y de uso». De éstos, la

mayoría, 129, corresponden a las épocas del Bronce y del Hierro,

mientras que sólo 56 son romanos (45) o medievales (11). Éste es un

fenómeno inverso al habitual (y más viendo como vemos el alto índice de

núcleos urbanos que se da en la Ribera navarra y en la Navarra Media

romanas), y me parece puede indicar que fue precisamente en la época

romana temprana cuando debieron producirse las circunstancias que dieron

lugar a la restricción de la propiedad y el uso del territorio.

Segundo, que estos hábitats a

mi juicio no alcanzan ni siquiera, a juzgar por las descripciones, el

ínfimo rango habitacional, el de «pequeñas casas de campo o granjas» por

el que en última instancia se deciden los autores (pág. 185) y,

curiosamente, se disponen todos ellos masivamente, entre los siglos I y

II d.C., a lo largo de los dos principales cordeles de tránsito, al N y

en el centro de la parte de Las Bárdenas que estudian, y no fuera de

ellos. Éste parece un tipo de ocupación tal como lo describí más arriba:

Totalmente temporal, sin arraigo real y, por otra parte, muy controlado.

Parece haber unos lugares de acomodo humano o de estabulación ganadera

previstos, y son éstos y no otros los que se han de habitar año tras

año. Alguno de estos lugares, como el de El Cantalar I (García García,

1992: 195-205), con su único nivel para cuatro siglos de ocupación, sus

modestísimos hallazgos (en los que, naturalmente, predomina la

cerámica), y su solitaria punta de lanza, describen perfectamente los

que debían ser poco más que puestos de vigilancia interna, que ni

siquiera está claro que fueran militares en sus fases altoimperiales.

El tercer dato interesante a

mi propósito es el único análisis polínico para niveles romanos

realizado en el vasto territorio (Sesma-García. 1994: 188). A comienzos

del siglo II las especies predominantes eran las de ribera: Sauces,

alisos, pinos, coscojas. juncias (y ciperáceas en general) y plantas

buenas para el pasto. Dedujo la autora del análisis que debía haber un

cauce permanente de agua en las cercanías. Las juncias, sobre todo, sólo

se dan en ambientes muy húmedos   Y estos resultados nos devuelven a los textos del siglo XI y a los mapas

del XVII, por los que ya suponíamos que en época romana debía haber en

Las Bárdenas muchas más corrientes de agua y un más bien intenso

arbolado, que haría del forestal y derivados el uso principal de este

extenso ager, aparte de que hubiera trashumancia estacional,

ganadería permanente o incluso cultivos cerealísticos aislados.

Y estos resultados nos devuelven a los textos del siglo XI y a los mapas

del XVII, por los que ya suponíamos que en época romana debía haber en

Las Bárdenas muchas más corrientes de agua y un más bien intenso

arbolado, que haría del forestal y derivados el uso principal de este

extenso ager, aparte de que hubiera trashumancia estacional,

ganadería permanente o incluso cultivos cerealísticos aislados.

Así pues, estos amplios y

meritorios estudios, aunque tuvieran otros objetivos, confirman en mi

opinión un tipo de usos restringidos, controlados y muy superficiales,

que no inciden de verdad sobre el territorio ni lo modifican. Ello es lo

que corresponde ría a un ager tutelatus, como propuse más

arriba. En este sentido debo discrepar de la principal conclusión de los

autores, puesto que siempre se describieron Las Bárdenas Reales como un

«desierto poblacional» y, en el sentido estricto de lo que puede

considerarse sociológica o económicamente una «población», el estudio

arqueológico creo que no ha desmentido en absoluto la definición previa   . .

Pienso, para terminar, que si

se confirmaran las hipótesis más arriba expuestas, basadas en la

toponimia, los mapas de «no-hallazgos», los textos medievales y

modernos, la cartografía del siglo XVII, los agrimensores romanos y, por

último, la arqueología, en la reserva forestal y pecuaria romana de Las

Bárdenas Reales tendríamos uno de los mejores y más bellos ejemplos de

continuidad de un modelo de propiedad y explotación antiguas que puedan

encontrarse hoy en nuestro país   ,

aunque muy lamentablemente degradado. Y en todo caso Tutela,

Tudela, que es por donde comencé estas reflexiones, encontraría una muy

adecuada justificación toponímica si era, como lo fue después y lo es

hoy, la principal base de control, gestión y/o vigilancia de un

inmediato ager tutelatus. Y máxime si, como más arriba he

apuntado, pudo alzarse antiguamente en la propia margen izquierda del

Ebro. ,

aunque muy lamentablemente degradado. Y en todo caso Tutela,

Tudela, que es por donde comencé estas reflexiones, encontraría una muy

adecuada justificación toponímica si era, como lo fue después y lo es

hoy, la principal base de control, gestión y/o vigilancia de un

inmediato ager tutelatus. Y máxime si, como más arriba he

apuntado, pudo alzarse antiguamente en la propia margen izquierda del

Ebro.

|

Cf.

el capítulo que al trabajo del hierro (1958: 328-336) dedica Schulten en

su espléndida monografía, en edición española de 1958-1963. Es a mi

juicio uno de los mejores libros de conjunto que se han escrito sobre la

antigua Hispania, y es lástima no verlo utilizado ya (o al menos

citado) con la frecuencia que merece. Cf.

el capítulo que al trabajo del hierro (1958: 328-336) dedica Schulten en

su espléndida monografía, en edición española de 1958-1963. Es a mi

juicio uno de los mejores libros de conjunto que se han escrito sobre la

antigua Hispania, y es lástima no verlo utilizado ya (o al menos

citado) con la frecuencia que merece.

Es

el Queiles al que las fuentes medievales árabes llaman wadi Tarasuna

y wadi Qalas, Kalis o Kalas (cf Terés, 1986:

113) y Kelles las crónicas cristianas (Dupré. 1995: 19 con n. 9).

V. mi libro en preparación Fuentes árabes para la Hispania romana.

Es el mismo que baña Turiasso, y famosos eran ambos, al decir de

Marcial (4, 55) y Justino (44, 3, 8), por la calidad del temple de las

armas que en ambas se forjaban, debido precisamente a la fuerte

carbonatación del río, que también bañaba Cascantum. Lo mismo

afirma Plinio (XXXIV, 144) de Bilbilis con respecto al río Jalón. Es

el Queiles al que las fuentes medievales árabes llaman wadi Tarasuna

y wadi Qalas, Kalis o Kalas (cf Terés, 1986:

113) y Kelles las crónicas cristianas (Dupré. 1995: 19 con n. 9).

V. mi libro en preparación Fuentes árabes para la Hispania romana.

Es el mismo que baña Turiasso, y famosos eran ambos, al decir de

Marcial (4, 55) y Justino (44, 3, 8), por la calidad del temple de las

armas que en ambas se forjaban, debido precisamente a la fuerte

carbonatación del río, que también bañaba Cascantum. Lo mismo

afirma Plinio (XXXIV, 144) de Bilbilis con respecto al río Jalón.

Creo

muy difícil que, como sugiere Oliver (1971: 505), viniera de un medieval

cristiano Todella, relacionándolo con las famosas reinas

navarras de nombre Toda o Tota (p. 506), ni verosímil históricamente

que, al bautizar sus fundadores árabes una «nueva» ciudad, vinieran a

pensar precisamente en «honrar a alguna dama de nombre muy godo, y muy

navarro, y muy aragonés» (p. 509) y porque tal nombre, aunque fuera

godo, habría dado, como en los casos que el propio Oliver cita (Totainville,

Totana, Todmir), Totela o Todela y no Tutela, con

u: Tudelas o Tudelillas son también todas las muchas homónimas de otras

zonas de España. Creo

muy difícil que, como sugiere Oliver (1971: 505), viniera de un medieval

cristiano Todella, relacionándolo con las famosas reinas

navarras de nombre Toda o Tota (p. 506), ni verosímil históricamente

que, al bautizar sus fundadores árabes una «nueva» ciudad, vinieran a

pensar precisamente en «honrar a alguna dama de nombre muy godo, y muy

navarro, y muy aragonés» (p. 509) y porque tal nombre, aunque fuera

godo, habría dado, como en los casos que el propio Oliver cita (Totainville,

Totana, Todmir), Totela o Todela y no Tutela, con

u: Tudelas o Tudelillas son también todas las muchas homónimas de otras

zonas de España.

Oliver (1971: 495) comienza su estudio afirmando que es erróneo ver en

este verso esta palabra como nombre propio, tal como sí habían hecho

Traggia, Cos, Eyalayar, La Fuente, Schulten y Dolç; pero él mismo se

olvida, al final del trabajo, de volver a Marcial para darle una

explicación como nombre común.

Oliver (1971: 495) comienza su estudio afirmando que es erróneo ver en

este verso esta palabra como nombre propio, tal como sí habían hecho

Traggia, Cos, Eyalayar, La Fuente, Schulten y Dolç; pero él mismo se

olvida, al final del trabajo, de volver a Marcial para darle una

explicación como nombre común.

Sesma,

1993, 100: Su grupo III de yacimientos, con seis, en dos bandas

paralelas, dominando la citada ruta. Este autor, al hablar de su valor

estratégico, resalta que la única carretera comarcal que hoy atraviesa

las Bárdenas es precisamente la que va paralela a aquélla, controlando

también los accesos desde la Ribera del Ebro y desde el Sur. Aquí

encajaría también la vía que a J. Altadill le parecía podía subir por la

margen izquierda del río, y que negaron Tara-cena y Vázquez de Parga (cf

supra). Sesma,

1993, 100: Su grupo III de yacimientos, con seis, en dos bandas

paralelas, dominando la citada ruta. Este autor, al hablar de su valor

estratégico, resalta que la única carretera comarcal que hoy atraviesa

las Bárdenas es precisamente la que va paralela a aquélla, controlando

también los accesos desde la Ribera del Ebro y desde el Sur. Aquí

encajaría también la vía que a J. Altadill le parecía podía subir por la

margen izquierda del río, y que negaron Tara-cena y Vázquez de Parga (cf

supra).

La

posibilidad de que se tratara de una diosa local interpretada como la

Tutela romana (Tovar. ibid.) tendría mejor cariz, pero

tampoco tiene pruebas. La

posibilidad de que se tratara de una diosa local interpretada como la

Tutela romana (Tovar. ibid.) tendría mejor cariz, pero

tampoco tiene pruebas.

Debía

ser mucho más extenso en la Antigüedad. A la zona navarra corresponden

hoy unas 45.000 hectáreas. Pero, como es obvio, analizo el conjunto del

territorio independientemente de en qué provincias esté hoy, porque en

época romana esto era todo convento cesaraugustano, y más según lo dicho

en la parte I: Que, geográficamente, no hay tal frontera con Aragón. Debía

ser mucho más extenso en la Antigüedad. A la zona navarra corresponden

hoy unas 45.000 hectáreas. Pero, como es obvio, analizo el conjunto del

territorio independientemente de en qué provincias esté hoy, porque en

época romana esto era todo convento cesaraugustano, y más según lo dicho

en la parte I: Que, geográficamente, no hay tal frontera con Aragón.

El

nombre se pronuncia de distinta manera según lo hagan los roncaleses (Bardená),

los riberos (Bardena) o los aragoneses (Bárdena), lo que debe tener que

ver con hábitos lingüísticos diferenciados y antiquísimos, apoyando la

idea de mixtificación que desde la filología se ha apuntado muchas

veces. Me es más familiar el de Bárdenas, que es el aquí utilizo. El

nombre se pronuncia de distinta manera según lo hagan los roncaleses (Bardená),

los riberos (Bardena) o los aragoneses (Bárdena), lo que debe tener que

ver con hábitos lingüísticos diferenciados y antiquísimos, apoyando la

idea de mixtificación que desde la filología se ha apuntado muchas

veces. Me es más familiar el de Bárdenas, que es el aquí utilizo.

Véase,

de forma general. Hernández Pacheco (1949: 427-440) y la monografía

editada por el Depto. de Ordenación del Territorio del Gobierno de

Navarra (Pamplona. 1990), con la bastante completa bibliografía que se

facilita en su pág. 63. Para estudios arqueológicos recientes, cf.

infra. Véase,

de forma general. Hernández Pacheco (1949: 427-440) y la monografía

editada por el Depto. de Ordenación del Territorio del Gobierno de

Navarra (Pamplona. 1990), con la bastante completa bibliografía que se

facilita en su pág. 63. Para estudios arqueológicos recientes, cf.

infra.

En

el más reciente mapa que conozco, el del Atlas Nacional de España,

sección I, grupo 3ª, escala 1:500.000 (Madrid, junio de 1994), págs.

8-9, sigue, a pesar de los pronósticos, apareciendo bastante desierta;

se aprecia por primera vez una carretera (la 125) que atraviesa por el

S. en dirección O-E, de Tudela a Ejea, pero muy pocos pequeños núcleos,

todos modernos (Pinsoro, El Sabinal, Santa Anastasia...). En

el más reciente mapa que conozco, el del Atlas Nacional de España,

sección I, grupo 3ª, escala 1:500.000 (Madrid, junio de 1994), págs.

8-9, sigue, a pesar de los pronósticos, apareciendo bastante desierta;

se aprecia por primera vez una carretera (la 125) que atraviesa por el

S. en dirección O-E, de Tudela a Ejea, pero muy pocos pequeños núcleos,

todos modernos (Pinsoro, El Sabinal, Santa Anastasia...).

Véase

la categórica opinión de B. Taracena y L. Vázquez de Parga (1943: 131):

«La vía (Sangüesa-Cascante, propuesta por J. Altadill) se halla

obstaculizada en un tramo de 20 Km. por el desierto de las Bardenas

Reales, llanura hoy como entonces inhabitable por absoluta carencia de

agua». A. Floristán (1949: 475), criticando la definición del

Diccionario de la Aca-demia de la Historia y a algunos otros autores,

se queja de que «se ha convertido en lugar común hablar de la espesa

selva que fue en tiempos la Bardena adhiriéndose a opiniones como las de

B. Taracena, a quien le recuerda mejor «la inmensa llanura desértica del

Sur tunecino... ». Véase

la categórica opinión de B. Taracena y L. Vázquez de Parga (1943: 131):

«La vía (Sangüesa-Cascante, propuesta por J. Altadill) se halla

obstaculizada en un tramo de 20 Km. por el desierto de las Bardenas

Reales, llanura hoy como entonces inhabitable por absoluta carencia de

agua». A. Floristán (1949: 475), criticando la definición del

Diccionario de la Aca-demia de la Historia y a algunos otros autores,

se queja de que «se ha convertido en lugar común hablar de la espesa

selva que fue en tiempos la Bardena adhiriéndose a opiniones como las de

B. Taracena, a quien le recuerda mejor «la inmensa llanura desértica del

Sur tunecino... ».

Creo

que una cita anterior podría encontrarse hacia la segunda mitad del

siglo XI en el geógrafo andalusí al-Bakri (1982: 16). Cuando describe el

tercero de los distritos de la división constantiniana menciona, tras

Tutila. «todos los distritos del territorio del rey Sancho» (es

decir, Sancho de Peñalén, rey de Pamplona a. 1054-1076). Creo

que una cita anterior podría encontrarse hacia la segunda mitad del

siglo XI en el geógrafo andalusí al-Bakri (1982: 16). Cuando describe el

tercero de los distritos de la división constantiniana menciona, tras

Tutila. «todos los distritos del territorio del rey Sancho» (es

decir, Sancho de Peñalén, rey de Pamplona a. 1054-1076).

A

éstos se suma hoy en día, como un propietario más, el Ejército del Aire. A

éstos se suma hoy en día, como un propietario más, el Ejército del Aire.

Hoy

se rigen por una Junta General, y con unas Ordenanzas aprobadas en lo

esencial en 1961. La sede de la Comunidad de Co-gozantes (o

Con-gozantes, como se llaman ellos) sigue estando en Tudela (Bárdenas.

1990: 16). Hoy

se rigen por una Junta General, y con unas Ordenanzas aprobadas en lo

esencial en 1961. La sede de la Comunidad de Co-gozantes (o

Con-gozantes, como se llaman ellos) sigue estando en Tudela (Bárdenas.

1990: 16).

Aunque

puede tratarse de un defecto de medición, creo más posible que la

diferencia se deba también a que para 1849 se habían segregado ya las

aún ahora llamadas «Bárdenas de Sádaba», por el hecho de que Madoz (ibid.:

23) las describe separadamente, aunque sigue habiendo una notable

diferencia de medidas. Como diré más abajo, ha perdido bastante de su

primitiva extensión, según nos dejan ver algunos microtopónimos hoy

exteriores a ella. Aunque

puede tratarse de un defecto de medición, creo más posible que la

diferencia se deba también a que para 1849 se habían segregado ya las

aún ahora llamadas «Bárdenas de Sádaba», por el hecho de que Madoz (ibid.:

23) las describe separadamente, aunque sigue habiendo una notable

diferencia de medidas. Como diré más abajo, ha perdido bastante de su

primitiva extensión, según nos dejan ver algunos microtopónimos hoy

exteriores a ella.

Las

que más arriba he citado a propósito de la posible ubicación de

Nemeturissa, v. supra. Las

que más arriba he citado a propósito de la posible ubicación de

Nemeturissa, v. supra.

En

el interior de las Bárdenas existen otros pequeños castilletes, como los

de Aguilar, la Estaca o Santa Margarita. Mirapeix, Peñaflor, Peñarredonda y Sanchicorrota, a veces simples torres de vigilancia (Bárdenas,

1990: 12). En

el interior de las Bárdenas existen otros pequeños castilletes, como los

de Aguilar, la Estaca o Santa Margarita. Mirapeix, Peñaflor, Peñarredonda y Sanchicorrota, a veces simples torres de vigilancia (Bárdenas,

1990: 12).

Bárdenas,

1990: 27-28. Determinadas zonas del territorio, como parte de la Bárdena Blanca, no pudieron tener arbolado o cultivos tampoco en la

Antigüedad, debido a la extrema salinidad de los suelos y a una dinámica

erosiva continua. Pero ello afecta sólo a algunos sectores del vasto

conjunto. Bárdenas,

1990: 27-28. Determinadas zonas del territorio, como parte de la Bárdena Blanca, no pudieron tener arbolado o cultivos tampoco en la

Antigüedad, debido a la extrema salinidad de los suelos y a una dinámica

erosiva continua. Pero ello afecta sólo a algunos sectores del vasto

conjunto.

Es

más, parece que se buscaba de intento la despoblación, puesto que podía

poner en peligro a la larga la propiedad y el uso comunal. De hecho, en

1538 el procurador fiscal de la Cámara de Comptos de Navarra consiguió

que se derribaran unas casas que habían construido en Las Bárdenas

algunos vecinos de Tudela. Es

más, parece que se buscaba de intento la despoblación, puesto que podía

poner en peligro a la larga la propiedad y el uso comunal. De hecho, en

1538 el procurador fiscal de la Cámara de Comptos de Navarra consiguió

que se derribaran unas casas que habían construido en Las Bárdenas

algunos vecinos de Tudela.

De

hecho, los autores árabes coinciden en la gran extensión de los alfoces

de Tudela. Una cita de ibn Galib es expresiva sobre esta extensión, pues

dice que «limitan con Huesca» (Vallvé, 1986: 301). De

hecho, los autores árabes coinciden en la gran extensión de los alfoces

de Tudela. Una cita de ibn Galib es expresiva sobre esta extensión, pues

dice que «limitan con Huesca» (Vallvé, 1986: 301).

J

Elósegui y C. Ursúa (Bardenas. 1990: 10) se preguntan por la causa de la

«atípica situación» (y lo es) de que un tan gran territorio no esté

sujeto a la jurisdicción de ningún municipio. Sugieren una posible

explicación: Que «cuando los distintos pueblos utilizan el territorio,

reconocen como propio [scil., de los demás] el que usan y

aprovechan sus vecinos, con lo que se van delineando los límites con los

pueblos vecinos... De esta forma quedaba un gran espacio vacío, que

acaso estaba siendo utilizado conjuntamente... Al no pertenecer a ningún

pueblo, pasa al Patrimonio real...». Esta causa, como puede verse, no es

válida históricamente. Lo cierto es que no he encontrado la menor

referencia de cómo y cuándo empezó la propiedad de la corona de Navarra

sobre la reserva: lo que invita, naturalmente, a buscar la causa más

atrás, en una vieja consuetudo. J

Elósegui y C. Ursúa (Bardenas. 1990: 10) se preguntan por la causa de la

«atípica situación» (y lo es) de que un tan gran territorio no esté

sujeto a la jurisdicción de ningún municipio. Sugieren una posible

explicación: Que «cuando los distintos pueblos utilizan el territorio,

reconocen como propio [scil., de los demás] el que usan y

aprovechan sus vecinos, con lo que se van delineando los límites con los

pueblos vecinos... De esta forma quedaba un gran espacio vacío, que

acaso estaba siendo utilizado conjuntamente... Al no pertenecer a ningún

pueblo, pasa al Patrimonio real...». Esta causa, como puede verse, no es

válida históricamente. Lo cierto es que no he encontrado la menor

referencia de cómo y cuándo empezó la propiedad de la corona de Navarra

sobre la reserva: lo que invita, naturalmente, a buscar la causa más

atrás, en una vieja consuetudo.

Se

han apuntado para él orígenes como «pardina» (en dialecto aragonés, el

monte bajo de pastos), «barte» (matorral en lengua gascona) e incluso el

tan original vascón de «abar-dena («mata todo»). Se

han apuntado para él orígenes como «pardina» (en dialecto aragonés, el

monte bajo de pastos), «barte» (matorral en lengua gascona) e incluso el

tan original vascón de «abar-dena («mata todo»).

Como

dije, a veces es mencionado en los documentos como «La Bárdula» y

entonces debe surgir el interrogante de su primitiva relación con los

bard-ietaì, vard-uli. los modernos vascos.

Llama por cierto la atención, hojeando el Madoz, la cantidad de

topónimos de territorio vascón que comienzan por bard-. Como

dije, a veces es mencionado en los documentos como «La Bárdula» y

entonces debe surgir el interrogante de su primitiva relación con los

bard-ietaì, vard-uli. los modernos vascos.

Llama por cierto la atención, hojeando el Madoz, la cantidad de

topónimos de territorio vascón que comienzan por bard-.

Es

curioso que como nombre común «bárdena» no exista en español, con este

significado de «sitio muy protegido y bien vallado». Es

curioso que como nombre común «bárdena» no exista en español, con este

significado de «sitio muy protegido y bien vallado».

Véase

lo dicho más atrás sobre la posibilidad de que la Tutela romana

se encontrara enfrente, donde no ha sido buscada. Véase

lo dicho más atrás sobre la posibilidad de que la Tutela romana

se encontrara enfrente, donde no ha sido buscada.

Se

trata del celebérrimo poema 55 de su libro IV (ed. Loeb. DR. Shackleton

Bailey, Londres, 1993: t. I, 322): ...Grato non pudeat referre versu...

Tutelamque chorosque Risamarum... A. Tovar (1989: C-53l) opinaba que

ésta debía ser una ciudad desconocida cerca de Bilbilis, pero no

olvidemos que, como puesta en la desembocadura de un río nacido en el

Moncayo y en la margen derecha del Ebro, Marcial tenía cierto derecho a

seguirla considerando celtíbera. Es curioso que casi todos los demás

nombres de este poema sí son muestra de los nostrae nomila duriora

terrae, pero Tutela en modo alguno, luego debe estar citada por

su fama. Y, al ignorar la situación real de todos ellos estos microtopónimos, tampoco podemos saber si estaban cerca o no de su ciudad

natal. Se

trata del celebérrimo poema 55 de su libro IV (ed. Loeb. DR. Shackleton

Bailey, Londres, 1993: t. I, 322): ...Grato non pudeat referre versu...

Tutelamque chorosque Risamarum... A. Tovar (1989: C-53l) opinaba que

ésta debía ser una ciudad desconocida cerca de Bilbilis, pero no

olvidemos que, como puesta en la desembocadura de un río nacido en el

Moncayo y en la margen derecha del Ebro, Marcial tenía cierto derecho a

seguirla considerando celtíbera. Es curioso que casi todos los demás

nombres de este poema sí son muestra de los nostrae nomila duriora

terrae, pero Tutela en modo alguno, luego debe estar citada por

su fama. Y, al ignorar la situación real de todos ellos estos microtopónimos, tampoco podemos saber si estaban cerca o no de su ciudad

natal.

Cf.

el artículo ager, de J. Kubitschek, en la RE. I (1958²),

cols. 780 ss. Gayo (II, 21), al referirse al ager publicus, dice

que in eo (provinciali) solo dominium populi Romani est vel Caesaris,

según sean las provincias senatoriales (incluida la República) o

imperiales. Pero, independientemente de ello, en la forma ahenea

de la regio correspondiente debía de figurar de manera más detallada la

lex concreta por la que se habría asignado específicamente al

emperador una propiedad determinada. Cf.

el artículo ager, de J. Kubitschek, en la RE. I (1958²),

cols. 780 ss. Gayo (II, 21), al referirse al ager publicus, dice

que in eo (provinciali) solo dominium populi Romani est vel Caesaris,

según sean las provincias senatoriales (incluida la República) o

imperiales. Pero, independientemente de ello, en la forma ahenea

de la regio correspondiente debía de figurar de manera más detallada la

lex concreta por la que se habría asignado específicamente al

emperador una propiedad determinada.

Y,

por otra parte, una mayor extensión antigua que la que ahora conserva.

Así, al Oeste, zona Norte, el de «Tres Mugas», cerca del Portillo del

Trillo y de los expresivos «Cabezo de la Junta» y «Junta Vieja», todo

ello hoy, a juzgar por el mapa confeccionado en 1990 por el Gobierno de

Navarra, fuera de las Bárdenas. Una bastante detallada descripción de

estos amojonamientos para el año 1772, debida a L. Mariano Díaz, ofrece

A. Floristán (1949: 476 ss.), informe en el que, por cierto, se da un

perímetro para las Bárdenas entonces de 18 leguas y el ancho entre media

y ocho leguas, según las zonas. Y,

por otra parte, una mayor extensión antigua que la que ahora conserva.

Así, al Oeste, zona Norte, el de «Tres Mugas», cerca del Portillo del

Trillo y de los expresivos «Cabezo de la Junta» y «Junta Vieja», todo

ello hoy, a juzgar por el mapa confeccionado en 1990 por el Gobierno de

Navarra, fuera de las Bárdenas. Una bastante detallada descripción de

estos amojonamientos para el año 1772, debida a L. Mariano Díaz, ofrece

A. Floristán (1949: 476 ss.), informe en el que, por cierto, se da un

perímetro para las Bárdenas entonces de 18 leguas y el ancho entre media

y ocho leguas, según las zonas.

Se

trata de las industrias de extracción de pez y alquitrán, a partir pre-cisamente de los pinos. Ulpiano, Dig. 50, 16, 17, 1, las

menciona entre aquéllas que producen vectigales públicos. La pez servía

también, aparte de para el vino y otros usos, para marcar el ganado.

Todavía en 1820 los ganados de Las Bárdenas tenían que tener su marca

«de pez y de yerro» (Madoz, ibid.). Se

trata de las industrias de extracción de pez y alquitrán, a partir pre-cisamente de los pinos. Ulpiano, Dig. 50, 16, 17, 1, las

menciona entre aquéllas que producen vectigales públicos. La pez servía

también, aparte de para el vino y otros usos, para marcar el ganado.

Todavía en 1820 los ganados de Las Bárdenas tenían que tener su marca

«de pez y de yerro» (Madoz, ibid.).

Tal

actividad, según lo dicho más arriba sobre sus sectores con suelos

fuertemente salinizados, pudo también tener lugar en zonas concretas de

este ager bardenero. Tal

actividad, según lo dicho más arriba sobre sus sectores con suelos

fuertemente salinizados, pudo también tener lugar en zonas concretas de

este ager bardenero.

Cuando

se constituyó la primera «hermandad» de Las Bárdenas, el 31 de Enero de

1204, el acuerdo y la fecha se grabaron «en la estaco que había en la

Bárdena» (Madoz. ibid.: 22). Cuando

se constituyó la primera «hermandad» de Las Bárdenas, el 31 de Enero de

1204, el acuerdo y la fecha se grabaron «en la estaco que había en la

Bárdena» (Madoz. ibid.: 22).

Legalmente,

nada impediría que hubiera estado asigna da a la capital del convento,

la vecina Colonia Caesarea Augusta. Pero parece difícil, pues la

ciudad de Zaragoza está siempre ausente del usufructo bardenero y de las

«hermandades», y no cabe duda de que este modelo de explotación era eco

y heredero de otro más antiguo (aunque en este caso, la permanencia

árabe y la temprana creación del Reino de Navarra pudieron borrar

huellas anteriores). En cambio, la ad-signatio a Zaragoza me

parece muy adecuada para una especie de «bárdena» similar, la de los

Montes de Castejón y de Zuera y la llanada de El Castellar, conjunto que

parece, en una menor superficie, una reserva muy parecida a la

navarro-aragonesa. Tiene esta segunda un único punto habitado, otro

posible antiguo castellum: El Castejón de Valdejasa, llamado en

el mapa de J.B. Lavanha «Castejón de Val de Laça» quien lo dibuja

también lleno de arbolado. Legalmente,

nada impediría que hubiera estado asigna da a la capital del convento,

la vecina Colonia Caesarea Augusta. Pero parece difícil, pues la

ciudad de Zaragoza está siempre ausente del usufructo bardenero y de las

«hermandades», y no cabe duda de que este modelo de explotación era eco

y heredero de otro más antiguo (aunque en este caso, la permanencia

árabe y la temprana creación del Reino de Navarra pudieron borrar

huellas anteriores). En cambio, la ad-signatio a Zaragoza me

parece muy adecuada para una especie de «bárdena» similar, la de los

Montes de Castejón y de Zuera y la llanada de El Castellar, conjunto que

parece, en una menor superficie, una reserva muy parecida a la

navarro-aragonesa. Tiene esta segunda un único punto habitado, otro

posible antiguo castellum: El Castejón de Valdejasa, llamado en

el mapa de J.B. Lavanha «Castejón de Val de Laça» quien lo dibuja

también lleno de arbolado.

En

1358 era el merino de Sangüesa el encargado de dar cuenta ante la tesorería del rey de los emolumentos percibidos por los arrendamientos

en las Bárdenas. En

1358 era el merino de Sangüesa el encargado de dar cuenta ante la tesorería del rey de los emolumentos percibidos por los arrendamientos

en las Bárdenas.

Aprovecho

para anotar que existe, entre la serie de epígrafes votivos a las diosas

Tutela, la romana o las indígenas (s.v. en RE. XIV.

l965², cols. 1600-1603. por F. Heichelheim) en la antigua Clunia

(Coruña del Conde, Burgos) un epígrafe, CIL II 2780, dedicado,

por la salud del emperador Adriano, a la T[utelae] colon(orum)

Cluniensium, por un [P.Aeli]us Au[g(usti) I]ib(ertus), sin

duda un administrador imperial. No sería raro que se tratara de un caso

parecido a éste, puesto que al Norte y al Este de Clunia (8 y 3 Km.) hay

justamente dos singulares topónimos: «Huerta del Rey» e «Hinojar del

Rey». Aprovecho

para anotar que existe, entre la serie de epígrafes votivos a las diosas

Tutela, la romana o las indígenas (s.v. en RE. XIV.

l965², cols. 1600-1603. por F. Heichelheim) en la antigua Clunia

(Coruña del Conde, Burgos) un epígrafe, CIL II 2780, dedicado,

por la salud del emperador Adriano, a la T[utelae] colon(orum)

Cluniensium, por un [P.Aeli]us Au[g(usti) I]ib(ertus), sin

duda un administrador imperial. No sería raro que se tratara de un caso

parecido a éste, puesto que al Norte y al Este de Clunia (8 y 3 Km.) hay

justamente dos singulares topónimos: «Huerta del Rey» e «Hinojar del

Rey».

Y

a veces por causas especiales también los concedería gratuitamente, como

Felipe III al Monasterio de La Oliva, o Don Carlos de Viana en favor del

mismo monasterio y de los pueblos de Carcastillo, Rada y Murillo (Madoz.

ibid.: 23). Y

a veces por causas especiales también los concedería gratuitamente, como

Felipe III al Monasterio de La Oliva, o Don Carlos de Viana en favor del

mismo monasterio y de los pueblos de Carcastillo, Rada y Murillo (Madoz.

ibid.: 23).

Tengo

la impresión de que en la noticia (extensamente tratada por C. Sánchez

Albornoz [1985² 108] al hablar de los muladíes Banu Qasi. los Casii

godos) de que, de la zona oriental de España, Muza sólo dejó sin

repartir entre los soldados «el distrito de Ejea», pudiera ocultarse

precisamente la noticia árabe más antigua sobre las extensas Bárdenas y

su consideración unitaria y regia. Pero carezco de otros elementos para

probarlo. Tengo

la impresión de que en la noticia (extensamente tratada por C. Sánchez

Albornoz [1985² 108] al hablar de los muladíes Banu Qasi. los Casii

godos) de que, de la zona oriental de España, Muza sólo dejó sin

repartir entre los soldados «el distrito de Ejea», pudiera ocultarse

precisamente la noticia árabe más antigua sobre las extensas Bárdenas y

su consideración unitaria y regia. Pero carezco de otros elementos para

probarlo.

Lo

que hoy son las C-124 y 125 de Zaragoza. y NA-5555 y 124 que, desde

Gallur y Tauste, van rodeando perfectamente hacia Ejea y Sádaba para,

en Carcastillo, sin cruzar el Aragón, sino siguiendo su margen

izquierda, tomar la carretera comarcal a Mélida y Caparroso, saliendo a

la N-121, que baja de Pamplona, y nuevamente las regionales NA-134

(Valtierra y Arguedas) y 126 (Cabanillas y Fustiñana. desde donde,

pasando a la Z-552, se cierra otra vez el círculo en Tauste, si partimos

del límite meridional de Las Bárdenas. Lo

que hoy son las C-124 y 125 de Zaragoza. y NA-5555 y 124 que, desde

Gallur y Tauste, van rodeando perfectamente hacia Ejea y Sádaba para,

en Carcastillo, sin cruzar el Aragón, sino siguiendo su margen

izquierda, tomar la carretera comarcal a Mélida y Caparroso, saliendo a

la N-121, que baja de Pamplona, y nuevamente las regionales NA-134

(Valtierra y Arguedas) y 126 (Cabanillas y Fustiñana. desde donde,

pasando a la Z-552, se cierra otra vez el círculo en Tauste, si partimos

del límite meridional de Las Bárdenas.

Como

dice Ovidio, Halieutica, 49: quae densas habitant animalia

silvas... Una versión de Gayo en el Dig. 50.16.30.5 es

ligeramente diferente: silva est quae pastui pecudum destinata est.

La caza se documenta en las Bárdenas, entre otras fechas, en 1532. Como

dice Ovidio, Halieutica, 49: quae densas habitant animalia

silvas... Una versión de Gayo en el Dig. 50.16.30.5 es

ligeramente diferente: silva est quae pastui pecudum destinata est.

La caza se documenta en las Bárdenas, entre otras fechas, en 1532.

B.

Taracena (1947: 18) refiere del P. Moret los problemas con bandoleros y

facinerosos refugiados en las Bardenas en 1204, «en el siglo XV» y en

1452, que requirieron la formación de somatenes y partidas militares. B.

Taracena (1947: 18) refiere del P. Moret los problemas con bandoleros y

facinerosos refugiados en las Bardenas en 1204, «en el siglo XV» y en

1452, que requirieron la formación de somatenes y partidas militares.

Hasta

ahora, tan grande zona ha merecido muy escasa atención de los estudiosos

de la Antigüedad. Véase como ejemplo que la extensa monografía sobre los

vascones de Mª Jesús Peréx, de 1986, no contiene ni una sola alusión a

este extenso territorio, aun cuando ocupa buena parte del solar vascón

que ella misma tan cumplidamente estudia. Hasta

ahora, tan grande zona ha merecido muy escasa atención de los estudiosos

de la Antigüedad. Véase como ejemplo que la extensa monografía sobre los

vascones de Mª Jesús Peréx, de 1986, no contiene ni una sola alusión a

este extenso territorio, aun cuando ocupa buena parte del solar vascón

que ella misma tan cumplidamente estudia.

Porque,

como ellos mismos indican (García García 1992: 204), lo que tratan de

demostrar es más bien que «las Bardenas, y concretamente la Blanca,

fueron intensamente pobladas desde la protohistoria hasta la Edad

Media...» o que (Sesma-García. 1994: 176) «hubo una agrupación numerosa

de núcleos rurales romanos...». Es muy de reconocer, no obstante, el

mérito indiscutible de prospectar, excavar y estudiar tal cantidad de

puntos arqueológicos, pues gracias a ello los modos de ocupación del

territorio quedan meridianamente descritos, algo que se desconocía casi

por completo (si exceptuamos los trabajos de A. Castiella) antes de sus

trabajos. Porque,

como ellos mismos indican (García García 1992: 204), lo que tratan de

demostrar es más bien que «las Bardenas, y concretamente la Blanca,

fueron intensamente pobladas desde la protohistoria hasta la Edad

Media...» o que (Sesma-García. 1994: 176) «hubo una agrupación numerosa

de núcleos rurales romanos...». Es muy de reconocer, no obstante, el

mérito indiscutible de prospectar, excavar y estudiar tal cantidad de

puntos arqueológicos, pues gracias a ello los modos de ocupación del

territorio quedan meridianamente descritos, algo que se desconocía casi

por completo (si exceptuamos los trabajos de A. Castiella) antes de sus

trabajos.

Me

refiero, como es lógico, a la época romana especialmente, puesto que de

la medieval ya se podía tener una idea muy aproximada sólo con leer los

documentos que Madoz recogía. Me

refiero, como es lógico, a la época romana especialmente, puesto que de

la medieval ya se podía tener una idea muy aproximada sólo con leer los

documentos que Madoz recogía.

Se

añade además que otros análisis polínicos para las fases pre- y

proto-históricas arrojan la conclusión de que el ambiente era todavía más

húmedo que en época romana. Se

añade además que otros análisis polínicos para las fases pre- y

proto-históricas arrojan la conclusión de que el ambiente era todavía más

húmedo que en época romana.

Es

muy significativo, por ejemplo, que no se encuentren enterramientos, a

pesar de que en los fundos privados sí era costumbre hacerlos. Es

muy significativo, por ejemplo, que no se encuentren enterramientos, a

pesar de que en los fundos privados sí era costumbre hacerlos.

Tal

como expuse hace ya años (Gerión 7, 1989: 183 ss y fig. 1), el

últimamente polémico coto o reserva estatal de Anchuras (hoy de la

provincia de Ciudad Real) debía corresponderse en época romana con la

praefectura Ucubitana, adsignata a la colonia cesariana de Ucubi

(Espejo, CO.) en pleno territorio de Augusta Emerita y contigua a

la praefectura Turgaliensis de ésta. Tal

como expuse hace ya años (Gerión 7, 1989: 183 ss y fig. 1), el

últimamente polémico coto o reserva estatal de Anchuras (hoy de la

provincia de Ciudad Real) debía corresponderse en época romana con la

praefectura Ucubitana, adsignata a la colonia cesariana de Ucubi

(Espejo, CO.) en pleno territorio de Augusta Emerita y contigua a

la praefectura Turgaliensis de ésta. |

![]()